একটি বই একইসাথে সমগ্র মানবজাতির কথা বলতে পারে, একইসঙ্গে নারীদের প্রতি অবিচারের গল্প বলতে পারে, পুরুষদের প্রতি পুঁজির অত্যাচার ও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসীমা দায়িত্বের বোঝার কথা বলতে পারে, অসীম সাহসে ভর করে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে না মানার মন্ত্র হতে পারে, হতে পারে বেদনারও গভীরতর আখ্যান, সভ্যতায় সভ্যতায় ভাগ হয়েও সব সমাজেরই সাধারণ বাস্তবতার বয়ান হতে পারে একটি বই, তাও এতসবকিছু হয়ে উঠতে পারে মাত্র অনধিক ৫০ পৃষ্ঠায়। অবিশ্বাস্য লাগে এরকম ওজন চাপিয়ে দেওয়া এত ছোট একটি বইয়ের উপর, কিন্তু তা ছাড়া উপায় নেই, কেননা এরকম একটি বই সত্যিই আছে, গ্রন্থটি ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও। তবে, বইটি পড়ার একটি শর্ত আছে, শর্তটি হলো—শুনতে অদ্ভুত লাগলেও—বইটিকে একজন নারীর দুঃখের বার্তা হিসেবে পড়া যাবে না। ফাল্লাচির এই বইয়ে একপাক্ষিক কোনো নারী, কোনো পুরুষ নেই, এ মানব জীবনের হতাশা ও বিদ্রোহের কবিতা। এখানে ফাল্লাচি যত স্বাধীন প্রাণ আছে, যারা অসাম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যারা ভালোবাসার পক্ষে দাঁড়ায়—সেইসব নারী ও পুরুষের প্রতিনিধি। এই-ই বিধেয় এই চিরকালীন ও আধুনিক সভ্যতার অসাম্য নিয়ে গদ্যে লেখা মহাকাব্যটির। দিনলিপিটিকে এর মধ্যে থাকা ভাবনা, বিষয়ের ব্যপ্তি ও গভীরতা—মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেছে।

এক শিশুর পৃথিবীতে আগমনপূর্ব দিনলিপি এই বই, মানে তার মা ওরিয়ানা ফাল্লাচির দিনলিপি, কিন্তু এই দিনপঞ্জি তারও, কেননা সে পেটে থাকতেই তার মা তাকে বলে,

“তোমার আর আমার জুটি এক অদ্ভুত জুটি। তোমার সবকিছু আমার উপর নির্ভর করে এবং আমার সবকিছু নির্ভর করে তোমার উপর।”

(হাত বাড়িয়ে দাও, ওরিয়ানা ফাল্লাচি, অনুবাদ, আনু মুহাম্মদ)

ইমরে কারতেসের কাদিস ফর নট বর্ন চাইল্ড উন্যাসের সঙ্গে ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইয়ের মিল হলো দুই-ই এক শিশুকে নিয়ে, এবং আমাদের সভ্যতার বাস্তবতার অসহনীয়তা নিয়ে। তবে কারতেসের আখ্যানের কথক এক ইহুদি পুরুষ, যদিও তার মধ্যে কারতেসের আত্মজৈবনিক উপাদান রয়েছে, আর হাত বাড়িয়ে দাও ফাল্লাচির আত্মজৈবনিক গদ্য রচনা। কারতেসের ইহুদি সত্তার জন্য নির্যাতিত নায়ক যখন এই ধর্ম ও বর্ণ দিয়ে ভাগ হওয়া পৃথিবীতে একটি শিুশুকে আনতে চায় না, সেই একই পৃথিবীতে যদিও তা আর অমন যুদ্ধ বিধ্বস্ত নয়, তবু যে বছর মানে ১৯৭৫ সালে দীর্ঘ ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হয়েছে—তখনও বাস্তবতা কার্তেসের নায়কের বাস্তবতার চেয়ে কম জটিল নয়—সেই বছর ফাল্লাচি তার অনাগত শিশুটিকে শত বাধার মুখেও পৃথিবীতে আনতে উদগ্রীব। সেই বছর তৃতীয় বিশ্বে বাংলাদেশ নামক একটি দেশ দীর্ঘদিনের বঞ্চনা পেরিয়ে অশেষ আত্মত্যাগের ফলে স্বাধীন হয়ে ৪ বছর অতিক্রম করেছে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ১৯৭৪-এ দুর্ভিক্ষও তাকে স্পর্শ করেছে একবার, ইতোমধ্যেই। এখানে ওরিয়ানা ফাল্লাচির পরিচিতিটাও দেওয়া প্রয়োজন, ফাল্লাচি ইতালির নাগরিক এবং স্বনামে বিখ্যাত সাংবাদিক, তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, দ্য ইউজলেস সেক্স, ইফ দ্য সান ডাইজ, লেটার টু এ চাইল্ড নেভার বর্ন।

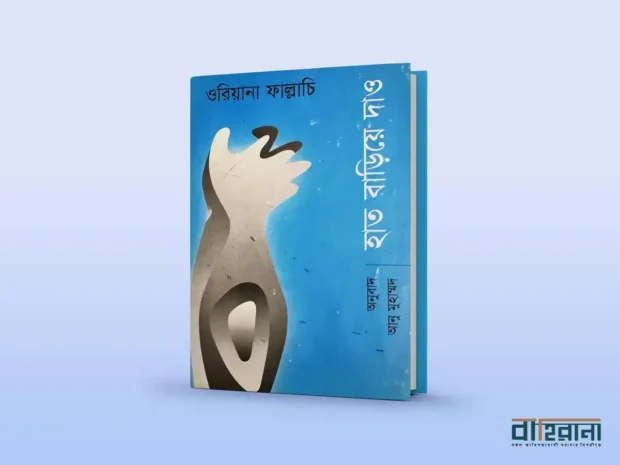

এই শেষোক্ত বইটিরই বাংলা অনুবাদ আমাদের আলোচ্য, বইটি অনুবাদ করেছেন আনু মুহাম্মদ হাত বাড়িয়ে দাও শিরোনামে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ যে অনুবাদেও কতটা প্রখর, সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই ক্ষুদ্রকায়া বইটি। আর অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে।

এই তিনটি ঘটনা, তিনটি ঐতিহাসিক দিক তুলে ধরে, প্রথমত, নারীরা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার, দায়বোধের সিদ্ধান্ত বাধাহীনভাবে নিজে নিতে পারেনি ফাল্লাচির শৈশব ও পরবর্তীতে এই গদ্যটি লেখা পর্যন্ত সময়কালে। আর নারীদের এই অস্বাধীনতা ও নিজের শরীরের, ভালোবাসার সিদ্ধান্ত নিজে না নিতে পারার জায়গাটি ইউরোপের ইতালি, যেখানে আধুনিকতার সর্বশেষ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে বলে সারা পৃথিবীর ধারণা, নারী জাগরণ, নারী স্বাধীনতা, সবকিছুরই আকরভূমি বলেও যার সুনাম। সেই পাশ্চাত্যে একটি বাচ্চাকে ভালোবাসার দাবী নিয়ে পৃথিবীতে আনা যায় না—সমাজ, অর্থনীতি, বন্ধু, সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এবার ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইটির ভেতর প্রবেশ করা যাক, কেন বইটি এক শিশুর আগমনকে উপলক্ষ্য করে ফল্লাচির সময়টি উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার কিছু গোপন-গহন রন্ধ্রও খুলে দিয়েছে, আর আমাদের সময়ের সঙ্গেও তা মিলে গেছে—তা দেখা যাক। বইটির শুরুতেই আমরা জানতে পাই বইটির লেখিকা মানে ফল্লাচিকে তার মা পৃথিবীতে আনতে চাননি, তিনি প্রতিরাতেই ঘুমোনোর আগে ঔষধ খেতেন, যেন তার পেটের শিশুটি মরে যায়। কেন? কারণ কন্যা সন্তান এক বোঝা বৈ কিছু নয়। ফাল্লাচি তার পেটের মধ্যে থাকা ভ্রুণকে লক্ষ্য করে বলেন,

“তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি আমার মা আমাকে চাননি। অন্যদের উপেক্ষার মধ্যে শুরু হয়েছে আমার জীবনের আদি মুহূর্তগুলো। কেউ চায়নি আমি আসি। আমি আসব না এই আশা করেই আমার মা প্রতিরাতে গ্লাসভর্তি পানির সঙ্গে ঔষধ মিশিয়ে খেতেন এবং কাঁদতেন একা একা গোপনে। তবুও আমি এসেছি।” এরপর, “তবুও জেনে রাখো, আমি তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি—তুমি আসবে।” (ঐ)

এখানেই গোপন বিষয়টি জড়িয়ে, আমাদের সামাজিক সভ্যতাটি তার পরত খুলতে শুরু করে। কারণ প্রথমে মনে হতে পারে এ এক সাধারণ জন্মদান প্রক্রিয়া, যেরকম সব সময় হয়ে আসছে। আদতে তা নয়, এই শিশুটির বাবার সঙ্গে তার মা মানে ওরিয়ানা ফাল্লাচির বিয়ে হয়নি, তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক। ফাল্লাচি যখন শিশুর বাবাকে জানান তার ভ্রণাবস্তার কথা, তখন তার বাবা তার মাকে গর্ভপাত করতে বলে। “কত টাকা লাগবে”, এবং ফাল্লাচির মন রাখতে বলে আমরা দুজনেই দোষী তাই গর্ভপাতের অর্ধেক টাকা তুমিও দিও। তার যুক্তিও দৃঢ়, সে বলে তোমার ক্যারিয়ার আছে, চাকরি আছে, কেন সেসব ঝুঁকিতে ফেলবে। কিন্তু ফাল্লাচি রাজি হন না। তিনি শিশুটিকে পৃথিবীতে আনবেন—এবং তাও একা একা—বলে স্থির সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন তাকে আনন্দের সঙ্গে নার্স যখন বাচ্চার আগমন সংবাদ ম্যাডাম সম্বোধন করে দেয়, তখন তিনি তাকে বলেন ম্যাডাম নয় মিস—তখনই তার মুখ পানসে হয়ে যায়। যে ভ্রুণের কথা ডাক্তারের সনাক্তকরণ ছাড়াই তিনি আগেই জানতেন—একই ঘটনা ঘটে ডাক্তারের সঙ্গেও, যখন তিনি মিস-এর কথাটি তার মুখ থেকে শোনেন। এবং ঘটনা সেখানেই থেমে থাকেনি, যে দর্জি তার শীতের কাপড় বানান সেইবার তিনি তাকে শীতের কোটটি একটু বড় করে বানাতে বলেন, কারণ বাচ্চার কারণে তার পেট বড় হবে, তখন সেই দর্জীর মুখ লাল হয়ে স্তব্ধ বধীরতা ভর করে সেখানে। এরপর তার অফিস, তার বসকে এই সংবাদটি জানাতেই তিনি তাকে সংবাদটি অন্যদের জানাতে নিষেধ করেন, আর বলেন ভাববার সময় তো আছেই। মানে হলো চূড়ান্তভাবে কাজে অসমর্থ হওয়ার আগে ফাল্লাচি তিনমাস সময় পাবেন বাচ্চাটিকে ফেলে দিতে। তিনি এও দেখেন অফিসের কেউ তার প্রতি কোনো ধরণের বাড়তি যত্নের বা সম্মানের বিষয়টি দেখাচ্ছে না। তার ভাবনা হয় যে, শিশু আসার আগে সবাই তো শিশুর ধারণকারীকে বাড়তি খাতির করে, যত্নআত্তি দেখায়, কিন্তু আমার সাথে উল্টো হচ্ছে কেন? তার বিবাহিত বান্ধবী এই কয়বছরে কয়েকটি গর্ভপাত ঘটিয়েছে, সেও ফাল্লাচিকে তার পথ অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়, বান্ধবীটি মুরগী যে অনেকসময় নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলে সেই উদাহরণও দেয়।

তো এসব বলার কারণ হলো, ফাল্লাচি বিবাহিত হয়ে বাচ্চাটিকে পৃথিবীতে আনছেন না, বরং সমাজের যে পুরুষতান্ত্রিক স্থিতি, যাতে সম্পত্তির ভাগ পুরুষের বৈধ উত্তরাধীকারী পায়, সেই ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। ফলে, তিনি অবাঞ্চিত এখন। কিন্তু বইয়ের শুরুতেই তিনি তার বাচ্চাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি ছেলে হলে…তুমি তখন প্রয়োজনীয় অবাধ্যতার জন্য অপমানের শিকার হবে না, ভালোবাসার ‘দায়’ হিসেবে গর্ভধারণের দায় থাকবে না।” (ঐ) এর অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসার এই দায়ভার মেয়েদের উপরই বর্তায়, যদিও ছেলেরাও ভালোবাসার দোষে সমান দোষী। এই জায়গাটিতে ফাল্লাচিকে পুরুষ বিদ্বেষী মনে হতে পারে কিন্তু কখনওই তা নয়, তিনি নিজেই কয়েকটি বাকে তা পরিষ্কার করেছেন,

“কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মালেই তুমি সব ধরণের দাসত্ব আর অবিচার থেকে মুক্তি পাবে এরকম ভেবো না। পুরুষের জন্যেও জীবন সহজ নয়। তোমার মাংসপেশি তখন একজন মেয়ের চাইতে অনেক সবল হবে এবং তোমার বোঝাও হবে অনেক ভারী।…তুমি যখন কাঁদবে তখন তারা হাসবে। তোমাকে তারা হত্যা করবে কিংবা হত্যাকারীর ভূমিকায় নামাবে।” (ঐ)

এখান থেকেই ফাল্লাচি সাম্য, স্বাধীনতা ও আগামী দিনের আশার মতো শক্তিশালী কথাগুলোর পর্যালোচনা শুরু করেন তার জীবনের তিনটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে, তিনটি ঘটনার ছোট্ট মেয়েটি তিনি নিজে।

ফুল ও ভালোবাসার দায়:

ঘটনাগুলোর কোনো শিরোনাম দেননি ফাল্লাচি, তাই প্রথমটির নাম আমরা দিলাম “ফুল ও ভালোবাসার দায়”, ঘটনাটি হলো, ছোট্ট এক মেয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছ থেকে ফুল ঝরা আর মানব-মানবীর প্রেমের প্রথম প্রত্যক্ষ্যদর্শী ও করুণ পরিণতি প্রতক্ষ্য করা নিয়ে। ছোট্ট মেয়েটি একদিন দেখতে পায় বড় ফুল গাছের নিচে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আলগোছে এসে শুয়ে পড়েছে, তারা কখন সেই শোয়া থেকে উঠবে তারই প্রকীক্ষা করতে লাগল সে। হঠাৎ সেখানে একজন পুরুষ এসে দাঁড়াল, সে ছেলে ও মেয়েটিকে তাড়া করল এবং একসময় মেয়িটিকে ধরেও ফেলল, এবং তারপর সে মেয়েটিকে মাথার উপর তুলে ছুড়ে মারল। মেয়েটি ফুল গাছের উপর গিয়ে পড়ল, কিন্তু সে সেখানেই স্থির রইল। শুধু একটি ফুল ঝরে পড়লো গাছ থেকে। ছোট্ট মেয়েটি দেখল এখনই ফুলটি গাছ থেকে ঝরে পড়ল, কিছুক্ষণ পর মা এসে ছোট্ট মেয়েটিকে বলল, ওই মেয়েটি আর বেঁচে নেই। ছোট্ট মেয়েটি সেদিনই পুরুষতন্ত্রের বিভৎস রূপটিকে এত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করল, ফাল্লাচি তার পেটে থাকা বাচ্চাটিকে বললেন সেদিনের সেই ছোট মেয়েটি ছিলাম আমি, আর ভালোবাসার অপরাধে শাস্তি পেতে হয় একমাত্র মেয়েদেরই।

চকোলেট ও সাম্য:

আমরা যে সাম্য সাম্য বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলি, তার রূপটি কেমন? ছোট্ট এক মেয়ে চকলেট খেতে খুব ভালোবাসে, তারা একসময় বড় ঘরে থাকত কিন্তু তার বাবার ক্ষয়রোগের কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তাই তারা এখন ছোট এক ঘরে থাকে, মেয়েটি আগে চাইলেই চকলেট পেত কিন্তু এখন পায় না। তার গর্ভবতী মা এক পয়সাওয়ালা মহিলার বাড়িতে কাজ নেন। মেয়েটিকেও সঙ্গে নিয়ে যান কাজের সময়। সেই বাড়িতে সে একদিন এক বাক্স চকলেট আবিষ্কার করে, চকলেটগুলো তার ছোট্ট জীবনে এখন পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে বড়। তো, ওই বাড়ির পাশের বাড়ির ছাদে সে দুইটি মেয়েকে দেখতে পায় একদিন, দেখেই সে বুঝে তারা তার মতো নয়, তারা বরং এই বাড়ির পয়সাওয়ালা মহিলাটির মতো বড়লোক ঘরের। এরপর সে দেখে মহিলাটি চকলেটের বাক্সটি বারান্দায় নিয়ে এসে বাক্সটির অর্ধেক চকলেটই তাদের দিকে ছুড়ে দেন, আর বলেন…এরপর তিনি ঘরে ঢুকে একটি চকলেটের ওপরের আবরণ খুলে চকলেটটি ফেলে দেন। এই ঘটনাটির পরই তার চকলেট খাবার ইচ্ছা চিরদিনে জন্য মরে যায়, সে আবিষ্কার করে এই পৃথিবীতে সাম্য শুধু এক মুখের বুলি। সেই মেয়েটিই বর্তমানের ওরিয়ানা ফাল্লাচি, তিনি তার পেটের মধ্যে থাকা বাচ্চটির কাছে প্রতিজ্ঞা করেন তিনি তাকে কখনও চকলেটের অভাব বোধ করতে দেবেন না, সে না চাইলেও তিনি তাকে চকলেট দিয়ে মুড়িয়ে দেবেন।

আশা ও আগামীদিন:

এই সময়টি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, তখন জার্মান বাহিনী ইতালি দখল করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি স্কুলে শুনেছিল আগামী দিন আশার, উন্নতির, কিন্তু সে দেখেছে তার ঘরে পর্যাপ্ত তাপ নেই শীতের সময়, তাই সে স্কুলের আগামী ও আশা শব্দ দুটির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তার বাবা খুবই আশাবাদী মানুষ, অসংখ্য শত্রুর মোকাবেলা করতে করতেও তিনি হাল ছাড়েননি, ধৈর্য্য হারাননি। তখন এলো জার্মান বাহিনী তখনও তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদে আচ্ছন্ন, তাকে মেয়েটি কিছু বললেই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই বলে যে, মিত্রবাহিনী আসবে। মিত্রবাহিনী এলো, তাও দুইটি মিত্রপক্ষ, ইংরেজ ও আমেরিকান। তারা রাস্তায় রাস্তায় বোমা ফেলল, এমনকি মেয়েটির বাড়ির সামনেও। তারা জেতার পর প্রভুর মতো আচরণ শুরু করলো, ইতালিতে দারিদ্র ও বঞ্চনা সেই আগের মতোই রয়ে গেল। উল্টো তার বাবা তার পরিবার ও শহরের লোকজন যে আশা নিয়ে মিত্রপক্ষের সহযোগীতা করলো—জার্মান বাহিনীকে হঠানো একদিন পরেই মিত্রবাহিনী তা ভুলে গেল। তাই মেয়েটি দেখল আগামী মানে হতাশার আরেক নাম, শোষণ-বঞ্চনা টিকিয়ে রাখতেই ক্ষমতাবানেরা এই আগামীর আশা শব্দবন্ধের সৃষ্টি করেছে।

ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইয়ের এই তিনটি ঘটনা, তিনটি ঐতিহাসিক দিক তুলে ধরে। প্রথমত, নারীরা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার, দায়বোধের সিদ্ধান্ত বাধাহীনভাবে নিজে নিতে পারেনি ফাল্লাচির শৈশব ও পরবর্তীতে এই গদ্যটি লেখা পর্যন্ত সময়কালে। আর নারীদের এই অস্বাধীনতা ও নিজের শরীরের, ভালোবাসার সিদ্ধান্ত নিজে না নিতে পারার জায়গাটি ইউরোপের ইতালি, যেখানে আধুনিকতার সর্বশেষ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে বলে সারা পৃথিবীর ধারণা, নারী জাগরণ, নারী স্বাধীনতা, সবকিছুরই আকরভূমি বলেও যার সুনাম। সেই পাশ্চাত্যে একটি বাচ্চাকে ভালোবাসার দাবী নিয়ে পৃথিবীতে আনা যায় না—সমাজ, অর্থনীতি, বন্ধু, সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ ইউরোপকে সাম্যের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্র ও সাম্য সেই সমাজে নেই, যদি থাকতও তাতে কী পরিবর্তন সাধিত হতো মানুষের মনে তা আমরা জানি না। তবে এটা জানি ফাল্লাচির দেশেই জন্ম নিয়েছিলেন নতুন সমাজতন্ত্রের প্রবাদপুরুষ আন্তনিও গ্রামসি, যাকে পুঁজির তাবেদার রাষ্ট্র তিলে তিলে হত্যা করেছিল। তৃতীয়ত, এই ইউরোপের একটি দেশ জার্মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরো অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র দখলের মতো ইতালিকেও দখল করেছিল। এককালের পৃথিবীর সভ্যতার দিকদর্শন যে রোম, সেই নগর দর্পচূর্ণ হয়ে দখলীকৃত হয়েছিল, সঙ্গে দেশটিও। তবে সবচেয়ে বড় কথা আশাবাদ কোথায় থাকে? অপরের সাহায্যের মধ্যে নাকি নিজে আশাবাদী হওয়া একটি রোগ? মানব সভ্যতায় এই আশাবাদের কোনো সুরাহা এখনও করা যায়নি, কারণ ফাল্লাচি দেখান, যে আশাবাদের ফলে তার বাবা মিত্রপক্ষ ইংরেজ ও মার্কিনিদের উপর ভরসা করেছিলেন। সোনাঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন, বিনিময়ে তারা তার ঘরের নারীদের তাদের আন্ডাওয়ার ধোয়ার কাজ দিয়েছিল। এবং মিত্রবাহিনীরই এক সেনানায়ক ফাল্লাচির বাবাকে ডেকে নিয়ে বলেছিল তার প্রতিবেশি এক যুবক খাবার চুরির দায়ে দোষী, আর তারপর তারা যুবকটিকে মেরে ফেলেছিল। তাও যুদ্ধগ্রস্থ একটি শহরে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে খাবার চুরির অপরাধে—যাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে জার্মানদের বিপক্ষে প্রতক্ষ পরোক্ষ লড়াই লড়েছিল ফাল্লাচির বাবার মতো যুবকটিও। এই ইংরেজরা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশকে উপনিবেশ বানিয়েছিল, আমরাও একসময় তাদের শাসনের মধ্যে ছিলাম। তাই ফাল্লাচি যখন বলেন এই মিত্ররা হয়ে উঠেছিল জার্মানদের মতোই আরেক প্রভু তখন সেটি আমাদের খুব, খুব চেনা লাগে।

কখনও কখনও বাস্তবতা বদলানোর চেয়ে বাস্তবতাটি কেমন তা জানাটা সবচেয়ে কাজের। ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইটি আমাদের চোখের সামনে আশাহীন, ভরসাহীন, অসাম্যের, যুদ্ধের, ক্রুর, নারীদের পণ্য মনে করা এক সামাজের দৃশ্য খুলে দেয়। যেখানে নারী ও পুরুষ সবাই অনিরাপদ, এমনকি শিশুরাও। শুধু সেই মানুষেরা ও তাদের শিশুরাই নিরাপদ, যারা এত পেয়েছে যে পাওয়ার কিছু বাকি নেই, তবু চকলেটের জন্য ক্ষুধার্ত শিশুটিকে রেখে তাদের বাচ্চাদেরই চকলেট ছুড়ে দেয় এই সমাজ ও রাষ্ট্র—যাদের চকলেটের প্রয়োজনই নেই। আর চকলেটের ফল তুলতে কালা আদমিদের কালা শিশুদের যে অকথ্য নির্যাতন করা হয়, তাও যেন আমরা ভুলে না যাই। আর এই নির্যাতনকারীরা সেই শিশুদের বাবারাই, যারা এত পেয়েছে যে আর পাওয়ার কিছু বাকি নেই, তাই তারা এখন না পাওয়া শিশুদের শৈশব ও তাদের দুঃখী আত্মাকেও ছিড়েখুড়ে ফেলতে চায়। সেই বাস্তবতার অবসান নেই। তবু ওরিয়ানা ফাল্লাচির মতো কিছু মানুষ আছে এই পৃথিবীতে, যারা লিখে ফেলে সেইসব অমানবিকতার আখ্যান। শিশুটি পৃথিবীতে আসেনি, ফাল্লাচি ভারতীয় একটি দোলনাও কিনেছিলেন তার জন্য, কিন্তু সে আসেনি। এবং শেষমেশ আমরা দেখতে পাই শিশুটির মা ফাল্লাচি আশাবাদীও হয়ে উঠেছিলেন, যে নিরাশাকে তিনি পাথেয় করেছিলেন, তার বিপরতীতে অনাগত শিশুটি তাকে সাহসী ও আশাবাদী দুই-ই করে তুলেছিল। আর তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি যা বলেছিলেন, তা আসলে নিজেকেই বলেছিলেন, কেননা তা শোনার মতো অবয়বপ্রাপ্ত সে কখনও হয়নি, সে জানা কথাই, তবু, তা আমাদের জীবনের গল্পও, যেমনটা ফাল্লাচির, আর অজস্র লাখো-কোটি নীপিড়িত মানুষ ও তাদের জন্ম না নেওয়া ও নেওয়া শিশুদের গল্পও বলে বটে।

তবে এতকিছুর মধ্যে একটু আশার আলো আমরা দেখতে পাই, সেটি হলো, ওরিয়ানা ফাল্লাচির মা শিশুটির জন্য একজুড়ো শাদা জুতো আর ওরিয়ানার জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, চিঠিটি পুরোটাই তুলে দিচ্ছি,

“এদ্দিনে আমরা বুড়ো শুকনো গাছের মতো হয়ে গেছি, তোমাকে শেখানোর আর কিছু নেই আমাদের। এখন তুমিই আমাদের কিছু শেখাতে পারো। তুমি যদি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তাহলে ঠিকই আছে। আমরা তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি—এটা জানানোর জন্যই এ চিঠি।” (ঐ)

এই ছোট্ট চিঠিটির মাধ্যমে ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইয়ের অন্য চরিত্রদের সাথে ওরিয়ানার মা-বাবার তুলনা করলে, তাদের বৈপ্লবিক বললেও কম বলা হবে। কারণ তারাই একমাত্র শিশুটিকে মেনে নিয়েছিলেন, বাকিরা—একজনও নয়, যদি শিশুর বাবার না পেরে শেষদিকে মেনে নেওয়াটা বাদ দিই। তারা এমনকি এখনও বৈপ্লবিক, কারণ আমাদের সমাজ এখনও ওরিয়ানার সমাজ থেকে একচুলও এগোয়নি। বাংলাদেশের তরুণীরা কী চিন্তা, শরীর ও মনের স্বাধীনতা পাচ্ছে? গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে বিভিন্ন পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম সেখানে বাধা হয়ে বসে আছে। আর ওরিয়ানা যে পুরুষদের বিষয়ে বলেছিলেন, “তুমি যখন কাঁদবে তখন তারা হাসবে” বাংলাদেশের পরিবারগুলোসহ সবাই তরুণদের দিকে তাকিয়ে আছে অথচ প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে, রাষ্ট্র যদি তাদের চাকরির সংস্থান না করতে পারে তাহলে দোষটা কার উপর বর্তাবে? এর জবাব এই তরুণদের কাছে নেই, কেননা তাদের মাথায় শতমণ বোঝা, এভাবেই তারা কোটি কোটি ব্যর্থ পুরুষ হয় একদিন আর কাঁদে গোপনে, কেউবা না পেরে প্রকাশ্যে, কিন্তু হাসে কে? হাসে রাষ্ট্র স্বয়ং আর তার ক্ষমতা। আমাদের এখনও অন্তত একটি কার্যকর পুঁজি ব্যবস্থাও তৈরি হয়নি, সাম্যের যুগ তাই সুদূরহস্ত বলেই মনে হয়। ফাল্লাচি তার গদ্য মহাকব্যে মহজীবনের জন্য তার গর্ভের শিশুটিকে এ বিষয়ে বলেছিলেন,

হৃদয় ও মিস্তষ্ক সম্বলিত একজন ব্যক্তির মতো আচরণ করো তাহলে অন্যদের মতো কখনওই তোমাকে ছেলে কিংবা মেয়ে হিসেবে কখনওই দেখবো না। আমি শুধু চাইব ভীতু শব্দের, যার মতো ঘৃণ্য কোনো বিশেষণ নেই, সকল চিহ্ন তুমি মুছে ফেলবে।” (ঐ)

এই ভয়হীন হৃদয় ও চিন্তাশীল মিস্তষ্কই অসাম্যের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় হাতিয়ার, যেখানে নারী পুরুষে ভেদ নেই, সবাই এক।

বেগম রোকেয়া তার অবরোধ-বাসিনী বইটিতে নারীদের অবরোধের জীবনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু নারীদের পোষাকের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের মগজের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া সমান বরঞ্চ আরো বড় অপরাধ, আর যে বা যারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের অস্তিত্বই মুছে ফেলা হয়। তাদেরকে ফুলের গাছের উপর ছুড়ে ফেলা হয়, মৃত, যেমন গ্যালিলিওকে পুড়ানো হয়েছিল আগুনে, আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই গণিতবিদ হাইপেশিয়াকে জনগণ টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলেছিল। বাংলাদেশের কথা আর কী বলি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, চারু মজমুদার, নূর হোসেন, আমাদের ভাষা শহীদেরা, মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদ প্রাণ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারীর বিপক্ষের আন্দোলন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান—অনেক ত্যাগে, অনেক স্বাধীন প্রাণ তো আমরা হারিয়েছিই, তবু এখনও প্রতিনিয়তই সেই একই মরণের ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে আছেন এই দেশের চিন্তার স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলা দুইটি পক্ষের মানুষেরা।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, সন্তান জন্মদানে বৈবাহিক বন্ধনই একমাত্র মাধ্যম, যদি কোনো সন্তান বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া জন্ম নেয় তাহলে সেই সন্তান অবৈধ—এরই প্রতিবাদ ওরিয়ানা ফাল্লাচির হাত বাড়িয়ে দাও বইয়ের মূল ভাগ। যদি অবৈধ হয় এবং আমরা তা মেনেও নিই—কিন্তু ফাল্লাচি তা মানেন না—তিনি যা মানেন আমাদেরও তা মানতে বাধ্য হওয়া উচিত—তা হলো সমাজের চোখে অবৈধ এই শিশুকে গর্ভপাত করাও সমানভাবেই অপরাধ। কারণ গর্ভে থাকতেই একটা সময় সে মানুষের প্রাণ ও সব বৈশিষ্ট্যসম্বলিত হয়, মানুষের অনুভূতি নিয়ে সে পূর্ণ হয়, মোট কথা আমাদের ও তার কোনো এক বিন্দু পার্থক্যও থাকে না। তাই তাকে গর্ভে মেরে ফেলা মানে সেটি হত্যা। এই হত্যা প্রতিমুহূর্তে ঘটছে। বর্তমানে অবশ্য বৈধ ও অবৈধ সম্পর্কের ফলে গর্ভে আসা শিশুর গর্ভপাত নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন ও এরফলে আইন রচিত হচ্ছে, এখানেও পক্ষে-বিপক্ষে আছে। হেগেলের থিসিসি, এন্টিথিসিস তো থাকবেই।

তবে শেষে, আমার ওরিয়ানা ফাল্লাচিকে তার মা-বাবার শিশুটির জন্য পাঠানো শাদা জুতোর সঙ্গে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (Ernest Hemingway) সেই “ফর সেল” নামে বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে যাচ্ছে। এখানে এক বাক্যের পুরো গল্পটিই তুলে দিচ্ছি, দুইটি শিশুই জুতো ব্যবহার করতে পারেনি, অন্তত ওরিয়ানা ফাল্লাচির শিশুটি কেন পারেনি তা আমরা জানি, কিন্তু হেমিংওয়ের গল্পের শিশুটি আমাদের কোনো আশ্বাস দেয় না, তার কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল—আমরা তা জানি না। গল্পটি থাকুক আলোচনার শেষে আমাদের, নতুন কোনো শুরু হয়ে,

“For sale: baby shoes, never worn.”

হাত বাড়িয়ে দাও

লেখক: ওরিয়ানা ফাল্লাচি

অনুবাদ: আনু মুহাম্মদ

বিষয়: আত্মজীবনী, দিনলিপি

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৯৯২।

বুক ক্লাব সংস্করণ ২০০০।

প্রকাশক: বুক ক্লাব (২০০০ সালের সংস্করণ)।

মূল্য: ৫০ টাকা।

হাত বাড়িয়ে দাও বইটি কিনতে চাইলে