আমরা যা পড়ি তা আমাদের মস্তিষ্কে অনুবাদ হয় আমাদের ভাষায়। লেখাটি যে ভাষারই হোক না কেন, যদি সেই ভাষা আমরা বুঝতে পারি, তাহলে সেটিকে আমরা আমাদের মতো গ্রহণ করি। এখানে দেশি বা বিদেশি ভাষা নেই, সাহিত্যকর্মটি আমাদের মাতৃভাষায় হলেও তাকে আমরা দুইটি শর্তে গ্রহণ করতে পারি। এক, এতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ আমরা জানি, দুই, সাহিত্যকর্মটিতে থাকা আমাদের জানা শব্দের আমাদের মতো একটি অর্থ আমাদের কাছে আছে। সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দে লেখকের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়, ফলে সব শব্দেরই অপরিচিতকরণ ঘটে। পাঠকও একইকাজ করেন, তার অভিজ্ঞতার সাথে যোগ-বিয়োগ ঘটে কবিতা বা কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের। তার মানে আমরা যা পড়ি সেটিকে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংযোজন-বিয়োজনের ভিত্তিতে অনুবাদ করতে হয়। এই অনুবাদের ফলেই সাহিত্যকর্মটির সাথে আমাদের কথোপথন হয়, না হলে সাহিত্যবস্তুটির কোনো অর্থই থাকবে না। বিষয়টি এরকম যে সেটি যা বলছে তার একবিন্দু্ও আমাদের জানা নেই আর তার ফলে আমরা তার সাথে একমত হচ্ছি। তার মানে একমত হওয়ার কোনো অবস্থানই সাহিত্যে নেই, সাহিত্য হলো টেক্সট ও পাঠকের কথোপকথন, আদান-প্রদান। এতে আরেকটি টেক্সটের জন্ম হয়, বা নতুন এক সাহিত্যবস্তুর জন্ম হয়। তো যখন আমরা কোনো সাহিত্যের অনুবাদকর্মের মুখোমুখি হই তখন কী ঘটে? একেও মূলের মতো সাহিত্য বলা যায় কী? এখানে আমাদের প্রথম বক্তব্যটিকে প্রয়োগ করে দেখতে পারি, যিনি অনুবাদ করছেন তিনি প্রথমে সাহিত্যকর্মটিকে পড়ছেন তখন তিনি পাঠক, পরবর্তীতে এই পঠনের ফলে তার মস্তিষ্কে তিনি অনুবাদ দাঁড় করাচ্ছেন এবং সেটিকেই তিনি সাদা পাতায় ফুটিয়ে তুলছেন। এক্ষেত্রে একদম আক্ষরিক অনুবাদ বলতে যা বোঝায় সেরকম আদৌ কিছু নেই। কারণ আমরা দেখতে পাই দুইজন যখন একই সাহিত্যকর্মের অনুবাদ করেন তখন সেটি দুইরকম হয়। এর উৎস লুকিয়ে আছে দু্ইজন পাঠকের দুইভাবে পড়ার মধ্যে। দুইজনের অভিজ্ঞতার ভিন্নতা এখানে বড় ব্যবধান গড়ে দিচ্ছে। এই হিসেবে প্রতিটি অনুবাদ কর্মই নতুন সৃষ্টি, এভাবেই একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যবস্তুকে একজন অনুবাদক অন্য একটি ভাষায় সৃষ্টি করেন। কয়েকটি উদাহরণ মনে পড়ছে অতীত থেকে, যেমন, বুদ্ধদেব বসু কৃত ব্যোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ, ফিটজেরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ, আহমদ ছফা কৃত গ্যেটের ফাউস্টের অনুবাদ। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সবাই কী স্রষ্টা হতে পারেন? বা পাঠক? পারেন না। এসব বলার কারণ হলো তানভীর রাসেলের অনুবাদে বেন ওকরির আফ্রিকার শোকগাথা বইটির কবিতার অনুবাদ নিয়ে বলার জন্য। এখানে সৃষ্টির ব্যাপারটি দেখতে পাই আমরা।

কবিতাংশগুলো পড়তে পড়তে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে ওকরি যেন বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়েই কবিতা লিখেছেন। চিত্রকল্পগুলো যেন আমাদের অতীত আর সাম্প্রতিককেই উদ্ভাসিত করে তুলছে। এর কারণ ওকরির স্বদেশ এবং আমাদের স্বদেশ দুই-ই ঔপনিবেশিক সময় পেরিয়ে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে রয়েছে। তাই তার অভিজ্ঞতায় রাজনীতিবিদেরা, সেনারা, সিক্রেট পুলিশেরা যেভাবে ধরা দেয় আমাদের কাছেও তাই। এই কারণেই বেন ওকরির বৃহৎ পাঠ দাবি করে আমাদের এখানে। তৃতীয় বিশ্বে প্রথম বিশ্বের রাজনীতির ও ধ্বংসের বাইরে কোনোকিছুকেই দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রেমকেও নিখাদ প্রেম হিসেবে দেখেন না, প্রেমিকাকে বলেন “ভালোবাসার অর্থ/যখন স্মিমিত হবে/শহরের বিধ্বংসী আগুন।” তিনি ইতিহাসকে যেরকম জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখেন, তার পাঠ আমাদের সাহিত্যকে সম্মৃদ্ধ করতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ঔপনিবেশিক জায়গা থেকে।

বেন ওকরি পোস্ট কলোনিয়াল সময়পর্বের গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিকদের একজন। চিনুয়া আচেবে, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোদের পরবর্তীতে আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কন্ঠস্বর যারা, তাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তার সাহিত্যে আফ্রিকা তার মিথ উপকথাসমেত জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি একইসাথে তার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কবিও। তার কবিতায় যাওয়ার আগে বিশ্বসাহিত্যব্যবস্থার দিকে একটু মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই তৃতীয় বিশ্ব সেখানে তাদের ভিন্নতা দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এটা কীভাবে হলো? এ যে শুধুমাত্র তাদের নতুনত্বের কারণেই ঘটেছে তা পুরোপুরি সত্য নয়। ফ্রেডরিখ জেমিসন তার “আধুনিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ” নামের একটি প্রবন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছিলেন, আমি এখানে তার সারসংক্ষেপ আমার উদাহরণসহ তুলে ধরছি, ঔপনিবেশিক প্রভুরা উপনিবেশের প্রথমদিকে তৃতীয়বিশ্বের স্বর রুদ্ধ করে রেখেছিল। শাসিত দেশগুলোর কোনো স্পন্দনই প্রথম বিশ্বে পৌঁছাত না। এখন প্রথম বিশ্বের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক যোগান আসে তৃতীয় বিশ্ব থেকে, কিন্তু সেই বিশ্বের আনন্দ-বেদনার খবর যদি প্রথম বিশ্বের সাহিত্যিকেরা না পান কিন্তু তাদের দেশের অর্থের যোগান সেখান থেকে আসে তাহলে তাদের সাহিত্যে তাদের জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা ফুটে উঠবে কী? একটা শূন্যতা থেকে যাবে না? প্রথম বিশ্বে আদতে তাই হয়েছে, আধুনিক সাহিত্যিকেরা চলচ্চিত্রের মতো ছবি একেঁছেন তাদের সাহিত্যে। যেগুলো বহু বহু অর্থের ইঙ্গিত দেয় ঠিকই কিন্তু ভালো করে খতিয়ে দেখলে একদম অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ উপনিবেশের সাথে যোগাযোগহীনতা। একেই আধুনিক সাহিত্য বলা হয়। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হলে তাতে গ্রেট ব্রিটেনের কী? কিন্তু এই স্বররুদ্ধতার কারণে তারা যে অভিজ্ঞগতাগুলো হারিয়েছে সেগুলো আর পুনরুদ্ধারের কোনোরকম সুযোগ তাদের হাতে নেই। যা গেছে তা চিরকালের জন্যেই গেছে। এমনকি ভার্জিনিয়া উলফও এই আধুনিকতার শিকার। উপনিবেশ প্রথমবিশ্বকে ভাসমান করে দিয়েছিল, যাকে মেট্রপলিস বা মহানগর বলা হয় প্রথম বিশ্বের সেই মেট্রপলিসে পথ চলতে কোনো পুরনো বন্ধু বা পরিচিতের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যেটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব।

কিন্তু একসময় উপনিবেশের মধ্যপর্যায়ে এই অদৃশ্য বাধা খুলে দেওয়া হয়, আর তৃতীয় বিশ্ব হুড়মুড়িয়ে প্রথম বিশ্বে প্রবেশ করে। বৃহৎ অর্থে প্রথম বিশ্ব থেকে এরপর ছড়িয়ে পড়ে পুরো পৃথিবীতে। আমরা পাই লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তববাদ, আফ্রিকার শেকড় ও ঐতিহ্য সম্বলিত একদম ভিন্নধরণের সাহিত্য। আমরা অনেক সময়েই তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যের আলোচনায় ফ্রেডরিক জেমিসনের দ্বারা উল্লেখিত এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখি না। আধুনিক সাহিত্যের শেকড়হীনতার কারণ এখানেই সূচিত।

এখন আমরা বেন ওকরির আফ্রিকার শোকগাথা কবিতার বই নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। ওকরি আফ্রিকার শোকগাথা’য় তার ইতিহাস, পূর্বপুরুষদের মূর্ত ও বিমূর্ত সম্পদের বিলোপে যেমন নজর দিয়েছেন, তেমনি নজরে রেখেছেন বর্তমানকেও। বইটি শুধু ক্ষয়ের কথাই বলে না বরং যা ঘটেছে, যা ঘটছে, যা ছিল, যা ছিল না—এই সবেরই মহাকাব্যিক ও জীবন্ত সারৎসার। তিনি নিজের অস্তিত্বের জানান দেন ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের উত্তরসুরী হিসেবে,

“তারা নিয়ে গেল মুখোশগুলো

বলিদানের মুখগুলো

নিয়ে গেল কারুকার্যখচিত চারুকাঠ

যা প্রসারিত হতো অকৃত্রিম দেবতাদের জ্বালানো আগুনের দিকে,

আর সেই পবিত্র আধারগুলো

যেখানে বজ্রবিদ্যুতের কুঠার ছড়াত অদৃশ্য রুপালি শক্তি।”

একই কবিতায় তিনি বলছেন,

“ছবিগুলোর আত্মাই মরে গেল

আর পাশ্চাত্যের অন্ধকারে ডুবে মুখগুলো হলো বিকৃত।”

(ছবির বিলাপ, অনুবাদ, তানভীর রাসেল)

এই বিলাপে জড়িয়ে আছে আত্মপ্রকাশ আর নিজেকে জানান দেওয়াও, বিস্মৃতির অতল থেকে স্মৃতির সীমারেখায় উঠে আসা। কিন্তু ওকরি সেটা করছেন তার পূর্বপুরুষদের সাথে নিয়েই, যাদের ছাড়া তিনি অর্থহীন। তাই “পাশ্চাত্যের অন্ধকারে ডুবে মুখগুলো হলো বিকৃত” ইঙ্গিত দিচ্ছে তার অতীত আর ইতিহাসকে পাশ্চাত্যের দ্বারা বিকৃতির বিষয়টিকে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হলো, ওকরির কবিতায় প্রতীকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তার ব্যবহৃত প্রতীক দুই ধরণের বা দুইটি উৎসজাত। একটি ঔপনিবেশিক প্রভুদের আরেকটি তার স্বদেশের। এই প্রতীকের মাধ্যমে তিনি এই দুই জগতের আলাদা হওয়াকে দেখান এবং যোগসূত্রও গড়েন। বইয়ের একটি অসাধারণ দীর্ঘকবিতা “ক্রুশটি নেই”তে তা দেখা যেতে পারে। ইংল্যান্ডের একটি শহরের দিকে তার যাত্রা নিয়ে কবিতাটি। অসংখ্য বিষয়ের জটিল বুননে এই কবিতায় এসেছে স্বপ্নের কথা, টেমসের কথা, আইরিশ পুরোহিত, যিশু, ক্রুশ, আধুনিক নগরজীবনের চরিত্রসমূহসহ আরো অসংখ্য বিষয়।

কবিতাটির এক জায়গায় তিনি বলছেন,

“আমরা নিচে নেমে এলাম এবং মিশে গেলাম

রাজহাঁসদের নিঃসঙ্গতায়।

কথা বললাম প্রেম, চিত্রকলা আর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে।”

আবার,

“আমরা আইরিশ পুরোহিতের চারপাশে ঘোরাঘুরি করলাম,

সাহস করিনি কাছে যাবার

…

শব্দগুলো ছিল স্বচ্ছ কাঁচের মতো:

যিশু মৃত্যু বরণ করেছেন

যিশু উত্থিত হয়েছেন

খ্রিস্ট আবার আসবেন”

কবিতার শেষে নারীটি জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন হয়ে যেন ভাষা পেল,

“শে বললো, সহজভাবে, কোনো রহস্য না করেই:

ক্রুশটি—সেই ক্রুশটি—নেই।”

(ক্রুশটি নেই, ঐ)

এখানে রাজহাঁস পাশ্চাত্যের উত্তমর্ণতার প্রতীক, যে উত্তমর্ণতার সাথে কবি কথা বলছেন প্রেম ও চিত্রকলা নিয়ে। যিশুখ্রিস্টকে শাদারা হাতিয়ার বানিয়েছিল কালোদের জমি দখলের জন্য, তাই তিনি এখানে মূল প্রতীক। কিন্তু আইরিশ পুরোহিত কোন ভূমিকায় এখানে? জেমস জয়েসের আয়ারল্যান্ড ইউরোপের মধ্যে থাকা একমাত্র উপনিবেশ ছিল, ইংল্যান্ডের অধীনে। ফলে, আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ড দুই-ই ঔপনিবেশিক ক্ষত বহন করছে। তাই কবিতার কথক তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলেছে তবু কাছে যেতে দ্বিধা করছে। আমরা ধরে নিতে পারি, এই দ্বিধা অপরিচয়ের নয়, দ্বিধাটির মূলে আছেন যিশু। কথক ভাবছে আইরিশ পুরোহিতের যিশু কী আমাদের যিশুই আছেন এখনও? নাকি ইংরেজদের যিশুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন? শেষে আমরা একটি রহস্যময় অনুত্তরের মুখোমুখি হই, “ক্রুশটি—সেই ক্রুশটি—নেই।” কবিতাটি তাই শেষ হয় না, মাত্র শুরু হয় পাঠকদের মনে। প্রতীকের মাধ্যমে তার ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তিনি নিয়ে আসেন যেমন তেমনি তার প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে যারা সেই পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের প্রতীকও তিনি নিয়ে আসেন। এবং একই কবিতায় তাদের মুখোমুখি অবস্থান সেখানে নাটকীয়তার গুণ যুক্ত করে। আফ্রিকার শোকগাথায় এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। ফলে একে বেন ওকির কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বইটিতে ওকরির অনেকগুলো দীর্ঘ কবিতা রয়েছে। আমাদের এখানে অনেক কবি ও পাঠক দীর্ঘকবিতাকে ছোট বা গীতিকবিতারই দীর্ঘরূপ মনে করেন, সেটি ভুল ধারণা। এবং এই ভুল ধারণায় কবিতার ক্ষতি হয়। ছোট কবিতা ও দীর্ঘকবিতার আঙ্গিকগত পার্থক্য রয়েছে অনেক। ছোট কবিতায় যেমন ব্যক্তির দেখাই মুখ্য, দীর্ঘকবিতায় বিষয়ের বহুস্তর ভাবনারাশিই মুখ্য। তাই সার্থক দীর্ঘ কবিতায় থাকা “আমি” সামষ্টিক ‘আমি’র প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে। ওকরির দীর্ঘকবিতা ছোট কবিতার প্রলম্বিত রূপ নয়, এ তার কৃষ্টি, ঐতিত্যের বহুস্তর দ্যোতনা আর হারানোর যাতনাকে স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ দিতে অতিপ্রয়োজনীয় এক আঙ্গিক। যেটি তিনি কথাসাহিত্যে অন্য আঙ্গিকে রূপ দেন, তাই দীর্ঘকবিতাকে তার ধারণ করা ও নিজস্ব রূপ দেওয়া তার সাহিত্যিক লক্ষ্যের জন্যেই অতি প্রয়োজনীয়।

যেটা পূর্বেই বলেছি, তার কবিতায় নিজেকে জানান দেওয়ার এক প্রবল বাসনা রয়েছে যা এই বইয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে এক অস্থির, অতল ভাঙচুরের নিশানাও তিনি রাখেন সেখানে। চিনুয়া আচেবের থিংস ফল এপার্ট-এ আমরা যে ক্ষয়ের চিত্র দেখেছি এটা সেখান থেকেই উত্থিত কিন্তু বিপরীত দিকে ধাবিত। এখানে তিনি সব প্রতীককেই, রূপককেই ভেঙেচুরে নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছেন। নতুনের জন্য পুরনো চিত্রের অবসান হতে হবে। কিন্তু একইসাথে তিনি যা ইতোমধ্যেই হারিয়েছেন তার জন্য শোকও রয়েছে। ফলে, একটা বৈপরীত্য রয়েছে তার ভেতর। বইয়ের ভূমিকায় তানভীর রাসেল বেন ওকরির প্রথম পুরুষ বহুবচনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে ‘তিনি হারিয়েছেন’ বললে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এর কারণ তার কবিতায় আমি’র চেয়ে আমরা’র প্রাবল্য অধিক। আফ্রিকায় পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিপরীতে সামষ্টিকতার সমাজ প্রচলিত ছিল, তারই ধারাবাহিকতা ওকরির কবিতায় দেখতে পাই আমরা। এ সবের মিলিতরূপ তার কয়েকটি কবিতার অংশ দেখতে পারি আমরা।

ভয় চূর্ণ হয়ে যায়

নিজেরই অসংখ্য জৈব রূপে।

আমরা আমাদের ছোট হয়ে যেতে দেখি।

আয়না ছবিকে উলটো করে দেখায়—

মেরামত করে

পুষ্টিদান করে।

আমরা উদ্যাপন করি ভবিষ্যৎ মৃত্যুকে

কেটে ফেলি পয়গম্বরদের জিহ্বা

বন্দনা করি খুনিদের

গৌরবান্বিত করি বিশ্বাস করি বিশ্বাসঘাতক নেতাদের

বিষ দিয়ে হত্যা করি আমাদের নিরাময়কারীদের।

আমরা হাঁটি বিস্ফারিত খোলা চোখে

আমাদেরই নিজস্ব গহ্বরের দিকে।

(স্মৃতির ভাঙন, ঐ)

“ইতিহাসটা আমাদের ভালোই স্মরণে আছে:

রাজনীতিবিদগণ ও সেনারা এলো

ব্রিফকেস আর বন্দুক হাতে

আর রাতভর উদ্যাপন হলো শহরে।

তারা বিশৃঙ্খলা খুঁজে ফিরল

পর্যালোচনা করল আমাদের ইতিহাস

ফাঁসির দৃশ্য দেখল ভোরে

অতঃপর সিক্রেট পুলিশদের ব্যাপারে নাক সিটকাল”

(সময়ের ভবিষ্যৎ প্রান্তে, ঐ)

আমি তোমাকে বলব

ভালোবাসার অর্থ

যখন স্মিমিত হবে

শহরের বিধ্বংসী আগুন।

আমরা তোমাকে দেখাব

কঙ্কালের অদ্ভুত সৌন্দর্য

যখন দাফন সম্পন্ন হয়ে যাবে,

যখন রক্তমাখা সামরিক সঙ্গীত

বেজে উঠবে করুণ সুরে

যখন জাতিনিধনের বিভীষিকার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুরা যাবে বেঁচে।

(আমি তোমাকে বলব, ঐ)

কবিতাংশগুলো পড়তে পড়তে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে ওকরি যেন বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়েই কবিতা লিখেছেন। চিত্রকল্পগুলো যেন আমাদের অতীত আর সাম্প্রতিককেই উদ্ভাসিত করে তুলছে। এর কারণ ওকরির স্বদেশ এবং আমাদের স্বদেশ দুই-ই ঔপনিবেশিক সময় পেরিয়ে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে রয়েছে। তাই তার অভিজ্ঞতায় রাজনীতিবিদেরা, সেনারা, সিক্রেট পুলিশেরা যেভাবে ধরা দেয় আমাদের কাছেও তাই। এই কারণেই বেন ওকরির বৃহৎ পাঠ দাবি করে আমাদের এখানে। এখানে ওকরির এসব বিষয়ের সঙ্গে বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ ও পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন (প্রথম খণ্ড) বই দু’টির তুলনা টানা অমূলক নয়। ওকরির তৃতীয় বিশ্বেরই এক দেশ নিয়ে উমরের বই দু’টিতেও (সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজির ও ক্ষমতার রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ও ভাষার আগ্রাসন) এসবের দেখা পাই আমরা। যেখানে প্রথম বিশ্বের রাজনীতির ও ধ্বংসের ছক এড়িয়ে কোনোকিছুকেই দেখা সম্ভব নয়। তাই ওকরি প্রেমকেও নিখাদ প্রেম হিসেবে দেখেন না, প্রেমিকাকে বলেন “ভালোবাসার অর্থ/যখন স্মিমিত হবে/শহরের বিধ্বংসী আগুন।” তিনি ইতিহাসকে যেরকম জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখেন, তার পাঠ আমাদের সাহিত্যকে সম্মৃদ্ধ করতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ঔপনিবেশিক জায়গা থেকে।

এই কবিতাগুলো এতটা জীবন্ত হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে, যার কথা প্রথমে বলা হয়েছে। অনুবাদকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে। আহমদ ছফা ফাউস্ট অনুবাদের ভূমিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, যে, তিনি গ্যোতে’র অমর নাটকটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা এর ফলও দেখেছি, ফাউস্ট বাংলা ভাষায় এক অনবদ্য সংযোজন হয়েছে। একই কথা বেন ওকরির আফ্রিকার শোকগাথা নিয়েও বলা যায়। তানভীর রাসেল ওকরির কবিতার অনুবাদে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সময়পর্বের ভাষাকে দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজে একজন কবি হওয়ায়, এই কাজটি সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছেন। ফলে, কবিতাগুলো খুব সহজেই বাংলা ভাষার হয়ে উঠেছে। তাই অবধারিতভাবে এ কথা বলা যায় বেন ওকরির কবিতা বাংলায় নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে।

বইটি পড়ার আগে তানভীর রাসেলের সম্মৃদ্ধ ভূমিকাটি পড়ে নিলে ওকরিকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। তার জীবন ও সাহিত্যপরিক্রমা নিয়ে তিনি এখানে গভীর ঋদ্ধতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আর বইয়ের শেষে ওকরির একটি সাক্ষাৎকারও রয়েছে। সেটিও তাকে বোঝার জন্য খুবই দরকারী।

বেন ওকরির আফ্রিকার শোকগাথা-এর সাথে বাংলা কবিতার আদান-প্রদানের সফল সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

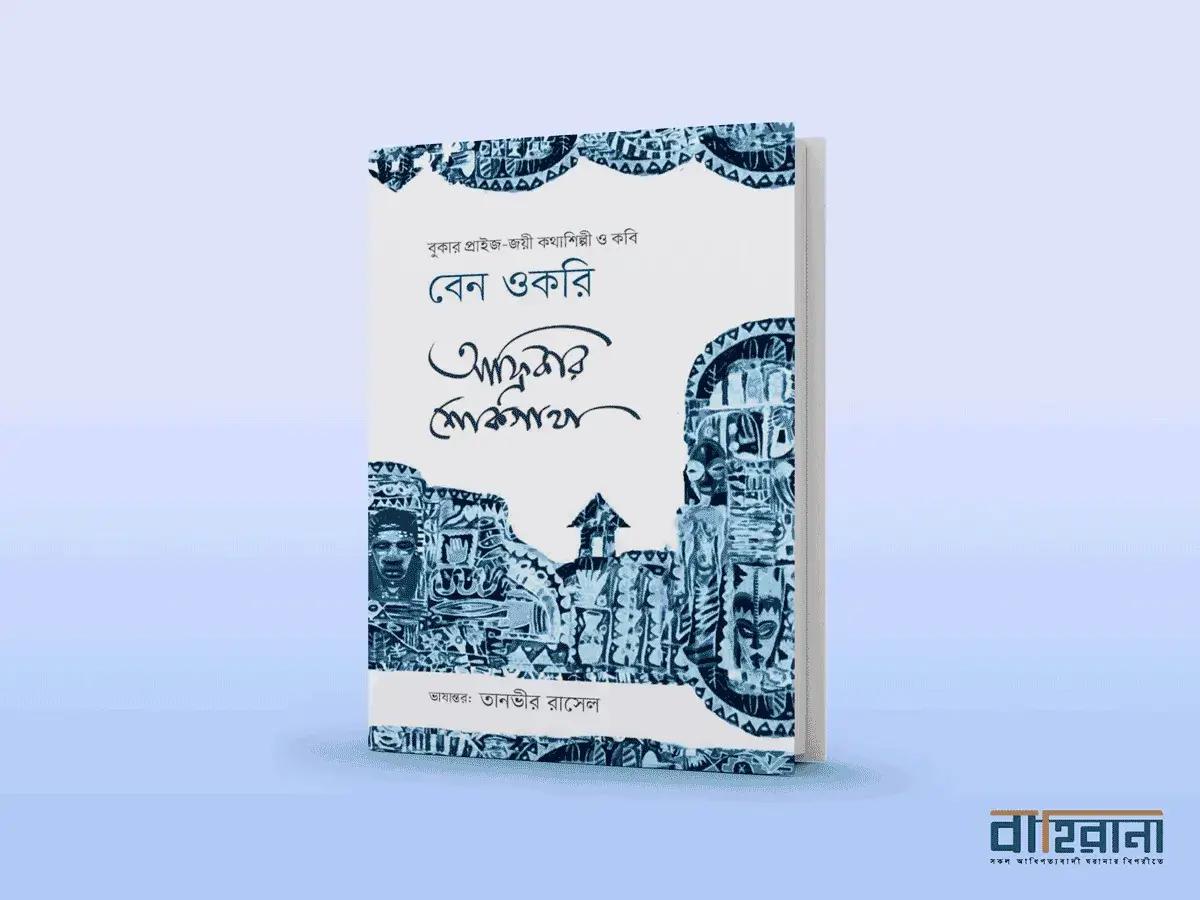

আফ্রিকার শোকগাথা

লেখক: বেন ওকরি

অনুবাদ: তানভীর রাসেল

বিষয়: অনুবাদ কবিতা

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক: উজান প্রকাশন

মূল্য: ৩৫০ টাকা।

আফ্রিকার শোকগাথা বইটি কিনতে চাইলে

আফ্রিকান শোকগাথা কাব্যগ্রন্থ যা পাঠককে জীবন-মৃত্যুর অর্থ নিয়ে ভাবতে শেখায়। তাই ইহার বঙ্গানুবাদ

অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী কেননা বইটি পাঠককে শুধু আফ্রিকান অভিজ্ঞতাই দেয় না বরং এটি বেদনাময়-আশাবাদী বোধকে উপলব্ধি করতে শেখায়।