একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানের অধিকার আদায় ও পরিচয়কে ভিত্তিদানের আকাঙ্ক্ষার উন্মাতাল সময়—এরকম একটি সময়েরই সন্তান আবুল মনসুর আহমদ। নিজে রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে, একটি নতুন দেশের স্বপ্ন নিয়ে ও বৃটিশ ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা অবধি রাজনীতির যে ইতিহাস তিনি প্রতক্ষ্য করেছেন তা নিয়েই আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইটি। এই দেশে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য কখনও নষ্ট হয়নি। কারণ যারা এখানে ধর্ম প্রচারক ছিলেন তারা সাম্যের, সমতার বাণীই নিয়ে এসেছিলেন। বিভেদ যা আমরা দেখি তার মূলে ঔপনিবেশিক রাজনীতি। আর এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতির লক্ষ্যে রাজনীতির মঞ্চে যারা এসেছিলেন তাদের একজন তিনি।

একটি রাজনৈতিক দল কোনো ধর্মের অধীনে গেলে কী ফল হতে পারে তা আমরা জানি, সেটি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একদেশদর্শী করে তোলে। এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। আর তার রাজনৈতিক অবস্থানই শুধু নয়, দেশভাগ থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—এসব বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য ১৯৪৬ পূর্ববর্তী কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিবর্তনকেও বোঝা প্রয়োজন। কারণ কংগ্রেসের আদর্শের পরিবর্তনের মধ্যেই সব ঘটনার উৎস লুকিয়ে আছে। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত।

মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, বাঙালি মুসলমানদের স্বনির্ভরতা আনয়নে দায়বদ্ধ, কট্টরপন্থার বিরোধীতা—এ সবই আবুল মনসুর আহমদের জীবন, সাহিত্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবল প্রভাব বিস্তারী উপাদান। ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতির উপর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই পেয়েছি আমরা, সে তুলনায় বাংলাদেশের জনগণকে কেন্দ্রে রেখে রাজনীতির উপর বই খুবই কম। সেই গুটিকয়েক বইয়ের মধ্যে বদরুদ্দীন উমরের যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ ও পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড) এবং আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর অন্যতম। এখানে আমাদের আলোচ্য শেষোক্ত বইটি বাংলাদেশের জনমানস, সংস্কৃতি, অর্থনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এখানকার রাজনীতি ও শাসনতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত তা খুঁজে নিতে প্রবলভাবে সাহায্য করে। বইটি আত্মজৈবনিক ধাচে লেখা, ফলে তার জীবনের যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি সেসব এই অঞ্চলের জনমানসকে যারা বুঝতে চান মূল থেকে—তাদের জন্য বিশেষ অর্থবহ।

শুধু মুসলমানদের জন্যেই না তিনি হিন্দুদের জন্যেও ভাবতেন, যেটি বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। তিনি ধর্ম ও সম্প্রদায়কে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি একে ব্যবহারকারী সুযোগসন্ধানীদের বিষয়েও সজাগ ছিলেন। বেঙ্গল প্যাকটের সমর্থন আদায়ে তিনি যখন সিরাজী সাহেবের কাছে গেলেন তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য সাহায্যের আহ্বানও করলেন। চিত্তরঞ্জন তখন কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন। কলকাতার কর্পোরেশনে মেয়র নির্বাচন জেতার পর তিনি শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে ডেপুটি মেয়র বানানোসহ আরো অনেক মুসলমানকে বড় বড় পদে চাকুরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেটি তখনকার সময়ে অভূতপূ্র্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তার ফলেই আবুল মনসুরের ভাষ্যমতে কট্টরপন্থীদের অভিমত, চিত্তরঞ্জন দেশ পূর্ববাংলার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য কট্টপন্থীরা দুই বাংলাতেই, সব ধর্মেই রয়েছে। তিনি স্বজাতির উন্নতির জন্য এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কারণ কট্টরপন্থা অনেক সময়েই প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দেয়।

আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইটিতে তার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ থেকে শুরু করে খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট, কৃষক-প্রজা পার্টি, একে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা, মুসলিম লীগ, পাকিস্তানী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন বাংলাদেশসহ—উপমহাদেশের যেসব আন্দোলন, রাজনৈতিক ঘটনাবলী, পূর্ববাংলা ও পরে বাংলাদেশের গড়ে উঠায় প্রভাব বিস্তার করেছে তার সবই এই বইটিতে বর্তমান। এই অঞ্চলের মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি। বাংলাদেশ ও এর মানুষ এবং এর রাজনীতিকে বুঝতে তাই বারেবারেই এই মহার্ঘ্য বইটির কাছে ফিরতে হবে।

এ্যারিস্টটল পলিটিক্স-এ বলেছিলেন কোন অঞ্চলের শাসনতন্ত্র কোন ধরণের হবে—যেমন গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, রাজতন্ত্র—সেটায় সেই অঞ্চলের মানুষের জীবীকা ও ভৌগোলিক অবস্থানের একটি প্রভাব রয়েছে। পূর্ব বাংলা স্বভাবতই ভারত থেকে ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন, এখানে যে গ্রাম ব্যবস্থা ছিল তাও ভারতের গ্রাম ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। ফলে এই অঞ্চলের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য। আবুল মনসুর আহমদ এই অঞ্চলের মুসলমানদের বঞ্চনাকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, তিনি কৈশোরে দেখেছিলেন জমিদারদের নায়েব-আমলারা কীভাবে তার মুরুব্বীদের বৈঠকখানায় বসতে দেয় না। তাদেরকে “তুমি” সম্বোধন করে। এসব বৈষম্য তাকে আঘাত করেছিল, তিনি বৈষম্য ঘোচাতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস যে ক্রমেই হিন্দুত্ববাদী হয়ে উঠেছিল আর যার ফল হয়েছিল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, তা আমরা প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের কাছ থেকে জানতে পারি। একটি রাজনৈতিক দল কোনো ধর্মের অধীনে গেলে কী ফল হতে পারে তা আমরা জানি, সেটি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একদেশদর্শী করে তোলে। এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। আর তার রাজনৈতিক অবস্থানই শুধু নয়, দেশভাগ থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—এসব বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য ১৯৪৬ পূর্ববর্তী কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিবর্তনকেও বোঝা প্রয়োজন। কারণ কংগ্রেসের আদর্শের পরিবর্তনের মধ্যেই সব ঘটনার উৎস লুকিয়ে আছে। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত। আর সেটি ধরিয়ে দিতে আবুল মনসুর আহমদের বিকল্প কমই। তিনি সুভাষ চন্দ্র বসুর কংগ্রেস আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সব বড় আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, দেখেছেন এটা বিশাল ব্যাপার বৈকি। তার আত্মজৈবনিক গ্রন্থ আত্মকথা-ও পড়া যেতে পারে তাকে আরো ভালোভাবে জানতে।

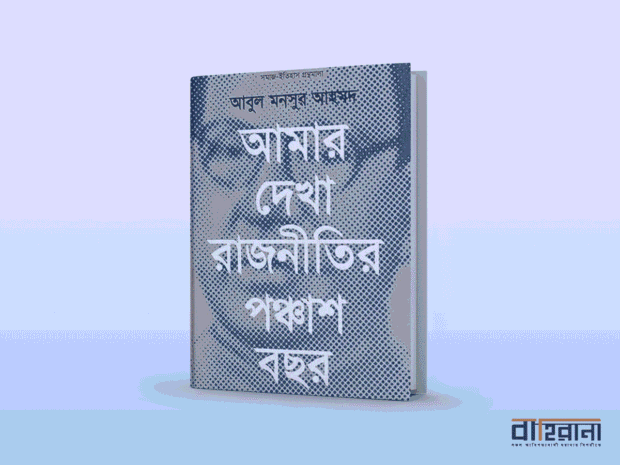

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

লেখক: আবুল মনসুর আহমদ

বিষয়: রাজনীতি

প্রকাশকাল: ২০১৭

প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন

দাম: ৮৫০ টাকা।