ব্যক্তি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয়েছিল ১৯৫৪ সালে ট্রামের তলায় চাপা পড়ে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও পরবর্তী কবিদের উপর জীবনানন্দ দাশের প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয়েছিল এর পরে। পঞ্চপাণ্ডব নামে যে পাঁচ পাণ্ডবের এক গোত্র তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে তৈরি হয়েছিল সেই দলের সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে আত্মগোপনকারী স্বভাবের ছিলেন জীবনানন্দ, তার কবিতায় আছে বিষয়টি “সকল লোকের মাঝে ব’সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা?” (বোধ)। তার ব্যক্তিজীবন থেকে তার সাহিত্য—আধুনিক সভ্যতার ক্ষয়ে যাওয়া ব্যক্তিকেই তুলে ধরে। যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে এভাবে আসেনি। সুধীন্দ্রনাথে নাস্তির বিষয়টি আছে, যার মূলে আছে নির্বেদ। জীবনানন্দে আছে নাস্তির, ক্ষয়ের মায়াবী গোলক। তার সাহিত্য এত ভিন্ন কীভাবে হয়েছিল তার কারণ নিহিত রয়েছে তার ইতিহাস চেতনায়। যার কথা তিনি তার প্রবন্ধে বলেছিলেন। অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনের অবসাদ ও অপ্রাপ্তিও তাকে কবিতা ও কথাসাহিত্যে ভিন্ন করে তুলেছিল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যায়, এই কথা প্রচলিত আছে যে দার্শনিকদের জীবনী হয় না। কিন্তু জীবনানন্দ দার্শনিক না হলেও তার সাহিত্যে অসম্ভবরকম সুন্দর চিত্রকল্প, উপমার আড়ালে দর্শন রয়েছে। আবার কবিদের বিষয়ে এই কথা প্রচলিত আছে কবিতাই কবিদের জীবনী। দার্শনিকদের জীবনী হয় না, কথাটা মেনে নেওয়া যায় এই কারণে যে তারা চিন্তা করেন, আর চিন্তাকে জীবনীর মাধ্যমে ধরা অসম্ভব কাজ। কিন্তু সাহিত্যিকদের জীবনী হয়, কারণ সাহিত্য জীবন থেকে উদ্ভুত। অন্তত একজন সাহিত্যিককে ভালোভাবে বোঝার জন্যে হলেও জীবনীর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আর এতে ফ্রয়েডীয় সাহিত্যতত্ত্বও আমাদেরকে সায় দেয়।

তবে জীবনীর যদি স্বতন্ত্র মূল্য থাকে সেই মূল্য দিয়ে উপন্যাস তৈরি কী সম্ভব? এখানে এসে একটু থেমে যেতে হয়, এর কারণ জীবনী আর উপন্যাস এক নয়। আর জীবনীভিত্তিক উপন্যাসে বা গল্পে লেখক পূর্ণ স্বাধীনতাও পান না। অন্যদিকে জীবনী পড়ে ইতিহাস গোত্রে আর উপন্যাস তো শিল্প। ফলে জীবনীর উপর উপন্যাস রচনায় লেখককে আদতে ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। লেখক কোনোভাবেই জীবনানন্দ বাসে চাপা পড়ে মারা গেছেন এইকথা বলতে পারবেন না। কারণ এটা সত্য ইতিহাস নয়। তাকে ইতিহাস মান্য করে উপন্যাস লিখতে হবে। ফলে জীবনীর উপর নির্ভর করে সার্থক উপন্যাস রচনা অসম্ভব এক কাজ। সবার কর্ম নয় এটি। এত কথা বলার কারণ হলো জীবনানন্দ দাশের জীবনের উপর বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের একজন কমলালেবু (২০১৭) উপন্যাস নিয়ে আলোচনার জন্য।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হলেও বই আকারে এর প্রকাশে ২০ বছর লেগে যায়। এর কারণটা উপন্যাসে উঠে এসেছে। জীবনানন্দ দাশের স্ত্রী লাবণ্য দাশের ধারণা হয়েছিল মাল্যবান উপন্যাসের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের কথা ছিল সেটি তার ও জীবনানন্দ দাশের দাম্পত্য জীবনের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তিনি জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দকে বই প্রকাশে বাধা দিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, জীবনানন্দ তাকে স্বপ্নে বলেছেন বই প্রকাশ না করতে। উপন্যাসটি সঠিক সময়ে প্রকাশিত হলে হয়তো বাংলা সাহিত্য সম্মৃদ্ধ হতো আরো।

শাহাদুজ্জামানের কর্ণেল তাহেরের জীবনের উপর লেখা ক্রাচের কর্ণেল ও কিউবার বিপ্লবী ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে নিয়ে আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে উপন্যাসগুলোতে সেই দ্যুতি আমরা দেখেছি যা একজন কমলালেবু সম্ভব করতে পারে। এই দুইটি উপন্যাস নিজ যোগ্যতাতেই বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। আর তার গল্পগুলো তো সেই কয়েকটি বিহ্বল গল্প (১৯৯৬) প্রকাশের পর থেকেই আমাদের বিহ্বল করে রেখেছে। এই বইটিও শাহাদুজ্জামানের বইয়ের তালিকায় শীর্ষেই থাকবে।

শাহাদুজ্জামানের একজন কমলালেবু জীবনানন্দ দাশের ট্রামের নিচে চাপা পড়ার বিবরণ থেকে শুরু হয়েছে। সাহিত্যমহলে ঘূর্ণিত আলোচনা, এটি আত্মহত্যা নাকি নিছকই দুর্ঘটনা তার উপসংহারে তিনি যাননি। তিনি শুধু ঘটনাটিকে বিবরণের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। এবং আশ্চর্যজনকভাবে শুরু থেকেই জীবনানন্দ এখানে এক জীবন্ত চরিত্র হিসেবে হাজির হয়েছেন। এই জীবন্ত করে তোলার মালমশলা যুগিয়েছে, সেই বিকেলে দুর্ঘটনার অদূরেই জলখাবার নামের খাবার দোকানের ম্যানেজার চুনিলাল। যে শুরু থেকেই জীবনানন্দের ট্রামের নিচে চাপা পড়ার ঘটনাটি দেখেছে। আর সে-ই তাকে ট্রামের নিচ থেকে টেনে বের করেছে। শাহাদুজ্জামানের দেওয়া এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিষয়টিকে ইতিহাস থেকে তুলে রক্ত মাংসের করে তুলেছে। উপন্যাসের কথক আমাদেরকে সবকিছু জানাতে থাকে। তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টি আর সরস ও স্বচ্ছ ভাষা এবং বর্ণনা। উপন্যাসটিতে জীবনানন্দ দাশের জীবনকে ভেতর থেকে দেখার পথ তৈরি করেছে।

এরপরই বইটির বিষয়বস্তু ঘুরে গেছে বরিশালে জীবনানন্দ দাশের কবিতার দীর্ঘভ্রমণ শুরুর পর্বে। সেইসূত্রে এসেছে তার মা কুসুমকুমারী দাশের প্রসঙ্গ। তিনি নিজেও কবি, তার প্রবাদে পরিণত কবিতা “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?”। তিনি সচেতনভাবে চাইতেন তার ছেলে জীবনানন্দ কবি হোক। তার কবিতা বিচারের নিজস্ব একটি দর্শন ছিল যেটি জীবনানন্দের চিন্তার বিপরীত। চিন্তার এই দ্বন্দ্ব শাহাদুজ্জামান তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। এসেছে জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ’র প্রসঙ্গ ও সেই সূত্রে জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত কবিতা ও কথাসাহিত্যের পাণ্ডুলিপির কথা। ভূমেন্দ্র গুহ না থাকলে হয়তো আমরা কবির ৭০০ এর উপর অপ্রকাশিত কবিতা ও অনেকগুলো উপন্যাসের খোঁজ পেতাম না। বইয়ের শুরুতেই তরুণ ভূমেন্দ্র গুহ’র আলাপ এসেছে, এরপর ঘুরেফিরে অনেকবার।

জীবননান্দ দাশের কলকাতা গমন, ব্যর্থ প্রেম, অসুখী বিয়ে, চাকরী ও চাকরী হারানো থেকে শুরু করে তার সাহিত্যবৃত্ত পর্যন্ত সবই এসেছে। পঞ্চপাণ্ডবদের আরেকজন বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গও এসেছে। বুদ্ধদেব বসু কবিতা পত্রিকায় তার কবিতা নিয়ে লিখেছিলেন। যা তার সাতিত্যিক খ্যাতিতে প্রভাব রেখেছিল। সেইসাথে এসবের অভিঘাতে তার ভাবনাজগত কীভাবে বদলে যাচ্ছিল সেই চিত্রও এসেছে।

তার কাকার মেয়ে শোভনা দাশের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, যাকে তিনি প্রথম কবিতার বই “ঝরাপালক” (১৯২৭) উৎসর্গ করেছিলেন। তার অনেক কবিতার নারী চরিত্রই এই শোভনা দাশের ছায়ায় নির্মিত। তারা থাকতেন আসামে, সেখানে জীবনানন্দ কিছুদিন ছিলেন। তবে সেই প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এরপর তিনি চাকরিসূত্রে দিল্লিতে ছিলেন কিছুকাল, নিঃসঙ্গতায়, সদ্য হারানো প্রেমের ক্ষয় নিয়ে। কবিতাই তখন তার ঔষধ ছিল। যা ট্রামের নিচে চাপা পড়ার আগে, তার সর্বপ্রকার পতনের ক্ষতিপূরণ যুগিয়েছে। এসব কথাই তিনি ডায়রিতে লিখে গেছেন, যা শাহাদুজ্জামানের একজন কমলালেবু উপন্যাসের রসদ যুগিয়েছে। তাই বইটিতে বারেবারেই ডায়রির প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

বইটিতে কিছু অনালোচিত কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় রয়েছে, যা বাংলা সাহিত্য ও জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যজীবন-এর মোড় ফেরার ঘটনা হতে পারত। যেমন তার অপ্রকাশিত উপন্যাস মাল্যবান-এর কথা বলা যায়। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হলেও বই আকারে এর প্রকাশে ২০ বছর লেগে যায়। এর কারণটা উপন্যাসে উঠে এসেছে। জীবনানন্দ দাশের স্ত্রী লাবণ্য দাশের ধারণা হয়েছিল মাল্যবান উপন্যাসের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের কথা ছিল সেটি তার ও জীবনানন্দ দাশের দাম্পত্য জীবনের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তিনি জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দকে বই প্রকাশে বাধা দিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, জীবনানন্দ তাকে স্বপ্নে বলেছেন বই প্রকাশ না করতে। উপন্যাসটি সঠিক সময়ে প্রকাশিত হলে হয়তো বাংলা সাহিত্য সম্মৃদ্ধ হতো আরো। আমরা দেখতে পাই জীবনানন্দ জীবিতকালে যে দুঃখ ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে গেছেন মৃত্যুর পরও সেগুলো কমেনি। তবে তিনি যে জীবনকালে কিছুই পাননি সেটি ঠিক নয়, তার ছোট-বড় পাওয়াগুলোকেও তুলে এনেছেন শাহাদুজ্জামান। ধরা যাক শোভনা দাশের কথাই, তার সাথে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক একটি প্রেমের সম্পর্ক তার হয়েছিল, এও কম কীসে। পরবর্তীতে যে সম্পর্ক তাকে বনলতা সেন-এর মতো মহৎ কবিতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

বইটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে শাহাদুজ্জামান অন্তরঙ্গতা ও দূরত্ব দুই-ই বজায় রেখেছেন। উপন্যাসের কথক বিশ্লেষণপ্রবণ, আর তার ঘটনাপরম্পরার বিশ্লেষণগুলোয় পাঠকরা নিজেদের অজান্তেই যুক্ত হয়ে পড়েন। তাই পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র তৈরি হয়, একটি নিরপেক্ষ ফ্রেমও তৈরি হয়। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশকে দেখা যায়।

আর যে কথাটি না বললেই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বলয় থেকে বেরুনোর জন্যেই তিরিশের দশক বিখ্যাত। জীবনানন্দ দাশ ও অন্য পাণ্ডবেরা কবিতায় স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, যার জন্য শুধু কবিতাই নয় অন্য পাণ্ডবদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর মতো জীবনানন্দ দাশ কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ-ও লিখেছেন। সেই বিষয়টিও এসেছে শাহাদুজ্জামানের একজন কমলালেবু উপন্যাসে।

কোনো ব্যক্তিই স্বয়ম্ভু নয়, জীবনানন্দও নন, তার জীবনকালে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীতে। এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব জীবনানন্দের কবিতা ও জীবনে কীভাবে পড়েছিল তাও এসেছে বইটিতে। জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ উপন্যাস হিসেবে ও জীবনানন্দের উপর সাহিত্য—দুই ক্ষেত্রেই একজন কমলালেবু শাহাদুজ্জামানের সার্থক সৃষ্টি। বরং একটু এগিয়ে বলা যায় উপন্যাসটি শাহাদুজ্জামানীয় হয়ে উঠেছে। শাহাদুজ্জামানের যে নিজস্ব আঙ্গিক ও বাকভঙ্গি—তার সবটাই এখানে রয়েছে। ভাষাসৌন্দর্য তো রয়েছেই। বইটি আমাদের জীবনকেও দেখায়, আধুনিক সভ্যতার ক্লেদে সে কীরকম আচ্ছন্ন হলো। যে ক্লেদ জীবনানন্দ জীবনভর বয়ে বেড়িয়েছেন সংসারে, বেকারত্বে, এমনকি সাহিত্যে শনিবারের চিঠি’র আক্রমণ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি।

কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান তার গল্প, উপন্যাসের নতুন আঙ্গিকে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছেন। তার পরের প্রজন্মের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হক বাহিরানা Talk-এ বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শাহাদুজ্জামানের নাম উল্লেখ করেছেন।

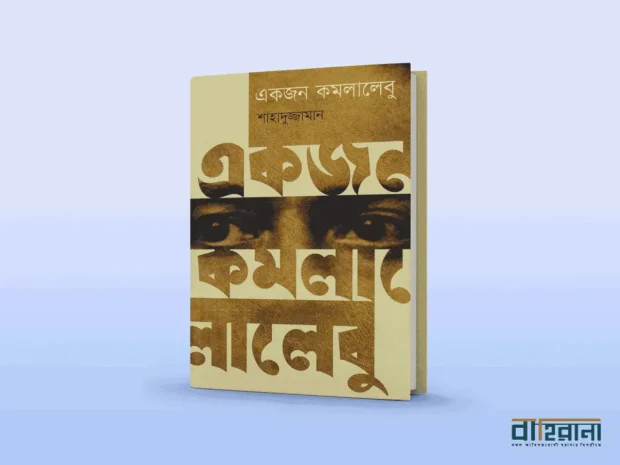

একজন কমলালেবু

লেখক: শাহাদুজ্জামান

বিষয়: উপন্যাস

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ২০১৭

প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন

দাম: ৫২০ টাকা।